バックオフィスとは

バックオフィスとは、企業の日常業務を支える部門や機能を指します。具体的には、経理、人事、総務、ITサポートなどが含まれます。これらの部門は直接顧客と接することはありませんが、企業の運営を円滑に進めるために欠かせない役割を果たしています。

バックオフィスの構築ステップ

以下は、知見豊富なAI先生に聞いてみた自動生成した構築ステップになります。

“バックオフィスを構築するための基本的なステップは以下のとおりです:

- 要件の明確化: どの業務がバックオフィスに必要かを明確にし、具体的な要件をリストアップします。

- 適切な人材の確保: 必要なスキルセットを持った人材を採用し、適切な配置を行います。

- プロセスの標準化: 効率的な業務運営のために、業務プロセスを標準化し、ドキュメント化します。

- システムの導入: 業務をサポートするためのシステムやツールを導入し、適切に運用します。“

AI先生のおっしゃる通りだとおもいます。これがどの会社も出来れば苦労しません。しかし、この当然取り組むべきステップが実現できないため、当社がサービスをさせていただいています。

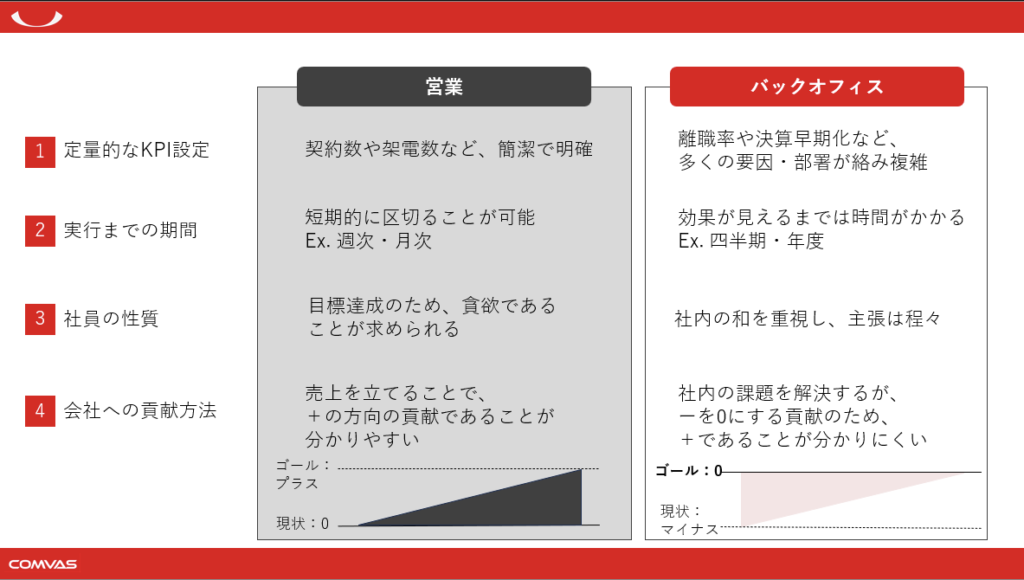

私は、多くの会社がこのプロセスを実行できない原因の一つとして、「バックオフィスの性質を経営陣が理解出来ていない」ことがあげられると思っています。具体的には、多くの会社で経営陣の中でも意思決定権が強いのは社長になりますが、社長の経歴としてバックオフィス業務を経験したことがないことが多いのは問題だと思っています。分かりやすい比較対象として、営業と比較してみようと思います。

- 定量的なKPI設定:営業はKPIや人事評価項目の設定が容易ですが、バックオフィスは自身のみで完結することが難しいことが多いです。例えば決算早期化には、営業等からの契約情報を早く入手する必要があります。また、経費に関しても請求書を網羅的に入手出来なければ進められません。

- 実行までの期間:営業はKPIが明確なこともあり、それを期間に落とし込むのも比較的容易です。しかし、翻ってバックオフィスでは複数の要素を同時に改善する必要があり、誰のどのような取り組みがどこでどれほどの効果があったかを検証するのは非常に時間がかかります。

- 社員の性質:営業は貪欲であることが重要ですが、バックオフィス全員貪欲だと社内崩壊につながります。事業部に迷惑のかからない範囲で、小さいことをコツコツ改善するバックオフィスも営業と変わらないくらい大変な仕事です。

- 会社への貢献方法:この違いが最も重要だと思います。経営者の方々は是非意識して一読いただきたいです。

営業部は売上に直結する動きが取れ、また効果も売上として定量的に測れる。つまり、現状よりも+の貢献です。対して、バックオフィス業務の多くは社内における問題の解決です。同じ+の貢献であるはずが、―からのスタートであるべき姿に近づけることから、効果を感じにくいという問題があります。

プロスペクト理論の損失回避性(以下リンク参照)からもこの理由を説明できます。

人間は損失に対して過剰評価し、現実の損得と心理的な損得が一致しません。これにより、マイナス(損失)の状況からの改善に対する期待値は相対的に高くなりますが、改善に時間を要する、KPIなどで明確に測れないなどの要因により、その改善を感じにくいです。即時的に効果の出る営業等に対する投資と比べて億劫になる気持ちはこれが原因です。

会社としてバックオフィスを同一の基準で評価することや、経営理論の「コストセンター」を字面だけで捉えて出来る限り費用や期間を抑えようとすることは、失敗の典型例です。難しいことだとは思いますが、ぜひ事業部とは同一視せず、頭を切り替えてバックオフィスの構築を検討してほしいと思います。

まとめ

本当はもう少し具体的な改善方法まで踏み入りたかったのですが、冗長になってきたので、今回はここまでとします。反響があれば次回以降に書かせていただきます。

バックオフィスは企業全体の業務を円滑に進める基盤となります。日々の業務を見直し、改善を続けることが成功の鍵です。